- 2016-05-23

- 本站

- 作者:张小华

楹联是继诗、词、曲后兴盛的中国古典文学样式。这种文学样式在今天仍然受到相当多人的喜爱,拥有很多作者和读者。

据张唐英《蜀梼杌》记载,五代时期西蜀即有在门楹上题字的习俗。《蜀梼杌》又称《外史梼杌》,宋代四川新津张唐英(1028—1071)编撰的一部地方史著作。唐英为仁宗皇祐间(1049—1053)进士。《蜀梼杌》为前、后蜀两朝八十年史实之记录。孟昶之“余庆”“长春”联见于该书第四卷即《后蜀后主》编:

蜀未亡前一年,岁除日,昶令学士辛(幸)寅逊题桃符板于寝门(四库脱符字),以其词工(诸本俱同,蜀刻本作不工),昶命笔自题云:“新年纳余庆;嘉节贺长春。”蜀平,朝廷以吕余庆知成都,长春乃太祖诞节名也,其符合如此。[1]

“题桃符板于寝门”的记载告诉人们,至迟在后蜀时已出现春联,但许多春联没有留传下来。现存最早的春联当为孟昶“新年纳余庆,嘉节贺长春。”

自宋以降,楹联的发展如涓涓溪水汇成洪流,至清,已成洋洋大观。有学者提出楹联是清代文学的典型代表,如南怀瑾说:“中国文化,在文学的境界上有一个演变发展的程序,大体的情形,是所谓:汉文、唐诗、宋词、元曲、明小说,到了清朝、我认为是对联。”[2]再如,赵雨说:“先秦诸子、楚辞汉赋、魏晋文章、唐诗、宋词、元散曲、明代的戏曲和小说,到了清代,总结和凝炼这种种文体之美的便是楹联。它的长短不拘,却能以对仗和音律的和谐为中心,整合其它种种修辞之美有新创造,将母语的诗性发挥到极致。”[3]清代在集前代文学大成的同时也浇灌出楹联这朵艺术奇葩。

明代即有楹联别集,清代楹联别集蔚为大观。明代单行楹联别集除李开先,大都附于其诗、词、曲别集之后,清代单行楹联别集约300种,加上附录的楹联别集,以及楹联汇编等,数字相当庞大。另据不完全统计,自宋初至清末,有楹联作品留存的人数约3500人,宋元约40人,明代约200人,清代约3300人。这一呈瓶颈后爆炸式的创作队伍也可让人们想像清代楹联创作之盛。

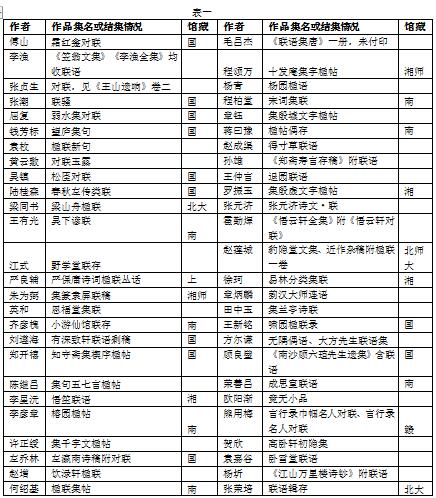

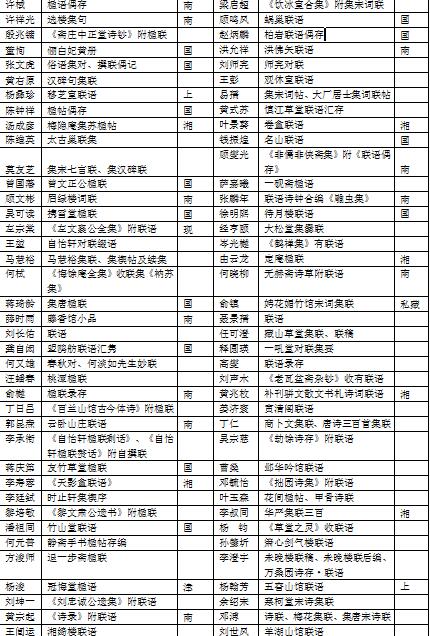

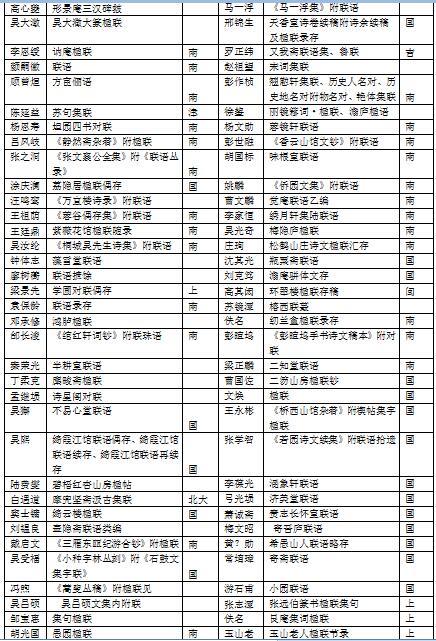

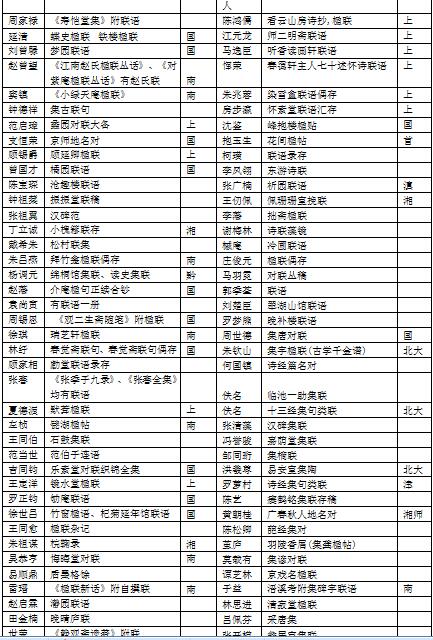

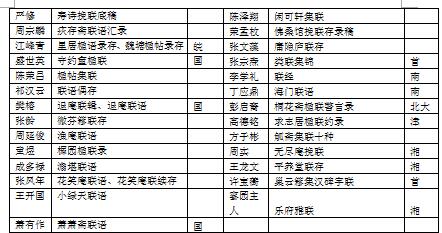

实质上,清代楹联自身也经历了一个渐次发展的过程,清初至清中叶的楹联虽然较明代繁荣,但作者、作品的数量还未达到蓬勃的程度,清代楹联的全盛期是在道咸至同光时期,而且这种全盛也带有鲜明的区域性。为了更好地描述这种状况,笔者对今传清代楹联作者作了一统计,具体情况列表

说明:1、本文只收录楹联作品单独成集或附于诗、文集后的作者。编、辑者皆未录;2、联话作者未录;3、限于篇幅,此处版本情况及作者籍贯、生卒年、科第未予列出;4、馆藏非唯一馆藏。南:南京图书馆;上:上海图书馆;国:国家图书馆;北大:北大图书馆;湘师:湖南师大图书馆;首:首都图书馆;津:天津图书馆;其它简称皆为各省图书馆。5、本表部分馆藏信息来自常江《全国主要馆藏私藏对联书目》。

现对以上作者及作品相关情况进行统计[4]。

- 上一篇:清代楹联作者地域分布及其文史学

- 下一篇:生态地理的自然哲思 ——沈河青

- 返回:学科论文